数あるグローブの中でも、特殊なのがキャッチャーミットですよね。形状から使い方まで、キャッチャーミットは他のポジションのグローブとは全く違います。

そのため、「キャッチャーミットの選び方がわからない!」と悩んでしまいますよね。

当記事では、そんなキャッチャーミットの特徴からモデルによる違いを詳しく解説します。この記事を読めばどんなキャッチャーミットが自分に合っているのかがわかります。

キャッチャーミットは、打球処理だけでなくピッチャーが投げる球の捕球もします。重要なポジションなだけに、自分のプレースタイルに合った最高の相棒(キャッチャーミット)を見つけましょう。

キャッチャーミットは、どれも似ているように見えますが、細かな違いが多くあります。形状・重さ・ポケットの位置など。

また耐久性を重視した素材で作られているため、価格は高めになりますので、安易な選択は避けることをおすすめします。

キャッチャーミットの特徴

「キャッチャーミットはどれも同じに見える」という方も少なくはないでしょう。

特に、これからキャッチャーに挑戦される方は、違いを見分けるのも難しいかもしれません。

実は、キャッチャーミットは、ピッチャーが投げるあらゆる球の捕球や、多様なプレーに対応できるように設計されており、捕球の安定性、衝撃吸収、操作性を重視して作られています。

まずは基本的な、キャッチャーミットの特徴を以下にまとめてみました。

それぞれの特徴を以降で解説していきます。

キャッチャーミットの特徴①:特殊な形状

キャッチャーミットは、他のポジション用グラブのように指が分かれておらず、全体的に丸い形状をしています。

理由としては、キャッチャーの役割が大きくかかわっています。

キャッチャーミットを使う場面を考えた時、打球の処理よりも圧倒的にピッチャーが投げた球の捕球が多いです。

そのため、指を分けない一体型にすることによって、指先の操作性は落ちるものの、ボールの捕球率を高めた形状になったのです。

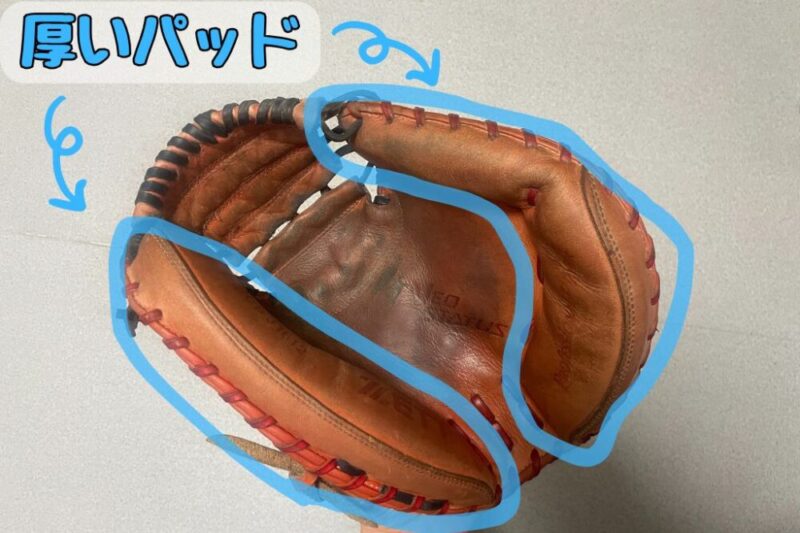

パッドの厚みキャッチャーミットの特徴②:パッドの厚み

キャッチャーミットならではの特徴として、ミットの外周に厚いパッドが入っていることが挙げられます。

この厚いパッドは、親指の衝撃緩和と確実な捕球に欠かせないものです。

ピッチャーが投げる球は、球速が速い選手で150km/hを超えます。

そんな球が直に親指に当たると骨折するリスクが高いため、親指部分に厚めのパッドを入れることで、親指への衝撃を緩和する役割を果たします。

また、キャッチャーミットを閉じると、外周のパッドがボールに蓋をするように囲い込む形になります。

ピッチャーが投げた球を弾いてしまうと、ランナーに進塁されてしまうため捕球率を高めた設計になっています。

キャッチャーミットの特徴③:耐久性の高い革

キャッチャーミットは耐久性の高さも特徴の1つです。

キャッチャーミットは、ピッチャーが投げる球を捕球する仕事が多いと前述しましたが、1試合で100球から200球近く受ける場合もあります。

これは、他のポジションと比較しても圧倒的に多い捕球回数になるため、耐久性が必要になるのです。

そこで、耐久性の高い牛革(主に和牛など)を使用して作られている場合が多いです。

キャッチャーミットの選び方

キャッチャーミットには、ブランドやモデルによってさまざまな違いがあります。

グローブ道が考える、「キャッチャーミットを選ぶポイント」を以下にまとめてみました!

上記のポイントを複合的に検討して、キャッチャーミットを選びましょう。

以下に主な違いやポイントを紹介しますので、自分の目的やプレースタイルを想像しながらお読みください。

キャッチャーミットの選び方①:素材(革)で選ぶ

キャッチャーミットを選ぶ時のポイント1つ目は、キャッチャーミットの素材です。

キャッチャーミットで使用される革は、主に「和牛レザー」「ステアハイド」「合成皮革」の3パターンです。

それぞれの革の特徴を簡単にまとめると以下の通りです。

耐久性を考えると和牛レザーが最も適しているが、価格が高価なため、キャッチャーミットの使用条件を鑑みてステアハイドや合成皮革を選ぶのも良いでしょう。

キャッチャーミットの選び方②:タテ型かヨコ型を選ぶ

キャッチャーミットを選ぶ時のポイント2つ目は、キャッチャーミットの型です。

キャッチャーミットの型は大きく分けて、「タテ型」と「ヨコ型」の2種類に分けられます。

型の見分け方は、ミットの手口を見て判断します。

小指側の手口の端がパッドと重なっていなければ「タテ型」、手口が全てパッドの位置と重なっている場合は「ヨコ型」になります。

そして、それぞれの型の特徴を簡単にまとめると以下の通りです。

古くからキャッチャーミットではヨコ型が主流とされていましたが、近年でが多くのメーカーの売れ筋ミットが縦型のミットになっています。

キャッチャーミットの選び方③:サイズで選ぶ

キャッチャーミットを選ぶ時のポイント3つ目は、キャッチャーミットのサイズ(大きさ)です。

キャッチャーミットのサイズが、プレーにどんな影響を与えるかまとめてみました。

これからキャッチャーに挑戦される方は、まず大きめのキャッチャーミットを選ぶ方が良いでしょう。(ただし、体格に対して大きすぎるのは操作性が著しく落ちるためNG)

キャッチャーミットの選び方④:ポケットの深さで選ぶ

キャッチャーミットを選ぶ時のポイント4つ目は、ポケットの深さです。

大きいグローブはポケットが深くなりやすく、小さいグローブはポケットが浅くなりやすいという傾向がありますが、

モデルによって、「ポケットが浅い大きめのキャッチャーミット」や「ポケットが深い小さめのキャッチャーミット」も存在します。

そこで、ポケットの深さが、プレーにどんな影響を与えるかまとめてみました。

これからキャッチャーに挑戦される方は、まず深めのポケットを選ぶ方が良いでしょう。

キャッチャーミットの選び方⑤:カラーリングで選ぶ

キャッチャーミットを選ぶ時のポイント5つ目は、カラーリングです。

もちろん好みの色で選ぶのも良いですが、今回は客観的な視点でカラーリング選ぶポイントを紹介します。

キャッチャーミットが見やすい方が投げやすい投手が多いです。

また、キャッチャー防具は暗い色であることが多いため、やや明るめのキャッチャーミットを選ぶのがおすすめです。

日本を代表するキャッチャーと使用ミットを紹介

ここまでキャッチャーミットの特徴や、違いについて解説してきました。

ここからは具体的に、プロ野球の名捕手モデルのキャッチャーミットを一部ご紹介します。

キャッチャーミット選びの参考にしてみてください。

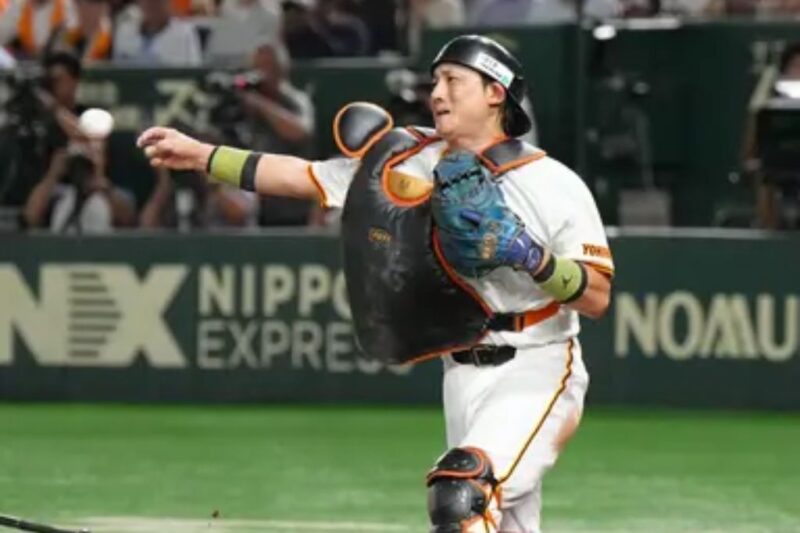

読売ジャイアンツ 甲斐拓也選手【ハタケヤマ M19型】

甲斐選手は現代のプロ野球界で代表的なキャッチャーのひとり。2025年にFAで移籍し、現在はジャイアンツの扇の要です。

何度も日本代表に選出された経験もあり、「甲斐キャノン」は有名な愛称ですね。

そんな甲斐選手が使用するモデルのキャッチャーミットは、ハタケヤマのM19型です。

標準的なサイズのヨコ型で、重量はキャッチャーミットの中では軽量です。

ポケットが極めて浅いキャッチャーミットで、素早いスローイングを追及した握り替えの速さをサポートする設計になっています。

甲斐選手の代名詞でもある「甲斐キャノン」は、浅いミットによる握りかえ速さと、鍛え上げた強肩の合わせ技といえますね。

読売ジャイアンツ 小林誠司選手【ZETT 920型】

小林選手はジャイアンツに所属するキャッチャーで、菅野智之投手が相棒に指名していたことでも有名です。

キャッチングの技術や、強肩に定評があり、お手本にしているアマチュア野球人も多いのではないでしょうか?

そんな小林選手が使用するモデルのキャッチャーミットは、ZETTの920型です。

標準的なサイズのタテ型で、重量は標準からやや重めといった印象です。

ポケットが深いキャッチャーミットで、しっかりと捕球をしやすい形状となっています。

また、ZETTのキャッチャーミットは革に定評があり、捕球音の響きは憧れる人が多いのではないでしょうか。

広島東洋カープ 坂倉将吾選手【ミズノ 坂倉モデル】

坂倉選手は先日のプレミア12でも日本代表に選ばれた、若手のポープです。

打てる捕手として、打撃のイメージが強いですが、2024年シーズンはカープの正捕手として成長を見せました。

そんな坂倉選手が使用するモデルのキャッチャーミット は、ミズノの坂倉モデルです。

サイズはミズノが製造するキャッチャーミットの中で最も大きいですが、ポケットは浅めの形状です。

サイズが大きさをポケットの浅さでカバーすることによって、捕球後のプレーも考えられた設計です。

ただし、サイズが大きくポケットが浅いミットは標準的ではないため、相性が良いか見極める必要がありそうです。

まとめ

キャッチャーミットの選び方がわかりましたでしょうか。

ここまで解説した内容をまとめると、

キャッチャーはチームの勝敗に関わるプレーに多く関わるポジションです。

1球1球のプレーの重要性が高いポジションであるため、キャッチャーミットにはこだわりましょう。

同チームにキャッチャーミットを所有している選手が少ないため、情報交換が難しいのが難点ですが、チャンスがあれば相手チームのキャッチャーと情報交換してみるのも良いかもしれません。

また、店頭で売られているキャッチャーミットは、非常に硬い場合が多いです。

自分で型付けする場合は、購入後から実戦で使用できるようになるまで、数ヶ月かかることもあります。

そのため、可能であればお店で型付けを依頼しましょう。(店舗によっては持ち込み型付けも対応しています。)

ぜひ、最高の相棒(キャッチャーミット)を見つけてくださいね!